戦後80年を迎えて重乃恭子さん

- 学校生活

- 学徒動員

- 終戦

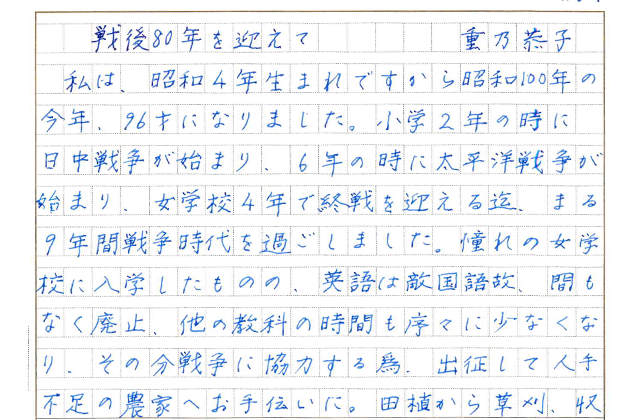

私は昭和4年生まれで、昭和100年の今年、96歳になりました。小学2年の時に日中戦争が、6年の時に太平洋戦争が始まり、女学校4年で終戦を迎えるまで、丸9年間、戦争時代を過ごしました。憧れの女学校に入学したものの、英語は敵国語ゆえ、間もなく廃止。他の教科の時間も徐々に少なくなり、その分、戦争に協力するため、出征して人手不足の農家へお手伝いに。田植えから草刈り、収穫と何でも一生懸命しました。当時の暮らしは、食料も日用品、衣料も国からの配給。靴などは破れて指が出るのは良い方で、次第に配給もなくなり、下駄になりました。当時の日記に、下駄1円50銭とかピン止め24銭とか書いています。女の子らしい面もあったのだと、少し安心。

戦局はますます悪くなって、学徒動員※1により全国の中等学校生は校舎を離れ、学業は中止して、軍需産業の工場へ動員されました。私たちの女学校は、第31海軍航空廠※2へ。全員寮生活です。勉強は一切なく、工場で働いて、夜は残業。徹夜もありました。私の級は特攻隊※3の飛行機の部品づくり。飛び立ったら二度と戻ることのない飛行機を組み立てる時の複雑な心境は、少女時代の心の汚点として長く残りました。夜遅く寮へ帰り、脱脂大豆の主食に申し訳程度の粗末なおかずの食事。「欲しがりません、勝つまでは」を合言葉に、勝つと信じて何事も辛抱した日々。疲れ果てて床に入ったら、空襲警報のサイレンに起こされ、夜道を防空壕まで走り、解除で戻って床に入ると、またサイレンが鳴る毎日。ほとんど寝ずに朝、工場への毎日。もちろん、爆弾も落とされ、被害にあったけれど死者が出なかったのは何よりでした。

やがて終戦の日、昭和20年8月15日になりました。正午、広場に行員さん、学徒動員生が2,000人近く並んだでしょうか。天皇陛下のお声がラジオから流れてきました。当時は、天皇陛下という言葉だけで“気をつけ!”の姿勢になったのですから、ましてや初めてのお言葉。炎天下、直立不動で一生懸命聞いたのですが、ラジオの具合も悪く、雑音も入り、意味不明。まったく理解不可能なまま。壇上の飛行機科隊長も「天皇陛下のお言葉どおり、皆、なお一層がんばってお国に尽くすように」といって解散しました。

その後、昼食を取りに行ったお当番の人たちから「日本が負けたと、炊事場の人たちが泣いてはる」と言われ、戦争が終わったことを知りました。女学校4年の私たちは、それまでの人生の大半を占めた戦争からやっと解放された日でした。人それぞれでしょうが、私がそのとき、一番うれしかったことは「今晩から電灯がつけられる。本も読めるし字も書ける」でした。空襲の標的となる人家の電灯は黒い布で覆われていて、夜は文字など読めなかったからです。

出征して外地で命を落とされた方々、沖縄の方々、広島や長崎で原爆の犠牲になられた方々、空襲で被害に遭われた方々は、350万人ともいわれています。若く未来のある方が、たくさん犠牲になられた戦争。同じ時代を生き、苦楽を共にし、それを語り合った同年の友も、ほとんど亡くなった令和の今、1人静かに考えます。二度と、二度としてはならない戦争です。

※1 第二次世界大戦中の日本で、学生・生徒を工場や農作業などに動員するための法令

※2 大日本帝国海軍直営の軍需工場。ここでは主に水上偵察機の製造・修理を行った

※3 航空機や魚雷に人員を乗せたまま敵艦に体当たりさせる特別攻撃=「特攻」