加賀れんこん

他にはない「もっちり感」

加賀ブランドの希少なれんこん

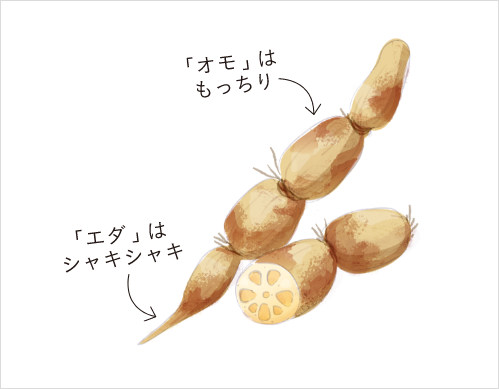

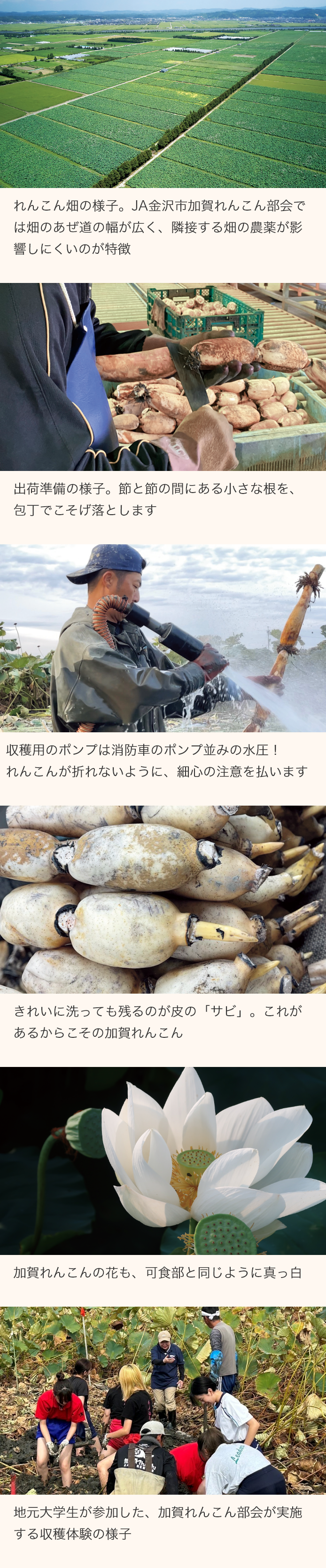

シャキシャキとした歯ざわりが人気のれんこん。れんこんの三大生産地は茨城県、佐賀県、徳島県で、この3県で日本のれんこん生産量の約70%を占めます。対して石川県の生産割合は約2%。希少ともいえる石川県産「加賀れんこん」は、地域の食文化や気候風土に根差し、古くから人々に親しまれてきた伝統野菜です。ずんぐりと太い形に短い節、そして何より、加賀れんこんの魅力はもっちりとした粘りのある食感。一般的なれんこんとは一線を画す存在です。産地は金沢市の河北潟干拓地(かほくがたかんたくち)。鉄分と有機物が豊富な重粘土質の土壌に恵まれ、300年以上前かられんこんの栽培が行われてきました。大正中期には現在の10倍以上もの作付面積があり、京都や関西方面にも数多く出荷されてきたため、京都でも古くからなじみのある野菜として親しまれています。

保管庫で出荷を待つ加賀れんこん。茶色い皮からは想像できないほど白い果肉が美しい

重粘土質の土壌とつくり手の想いが

生み出す独自の味わい

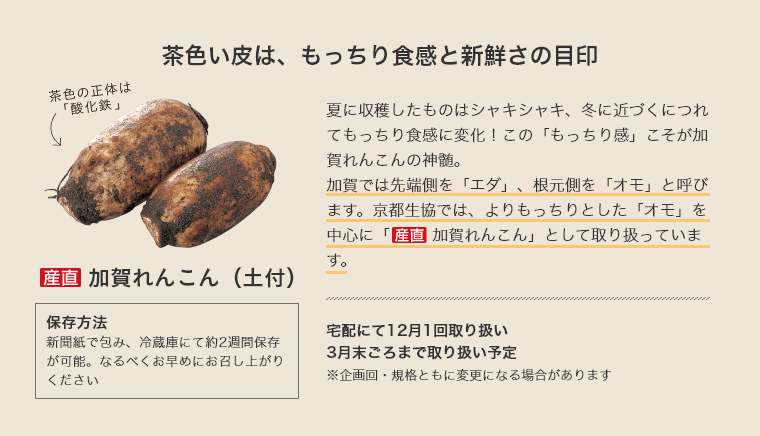

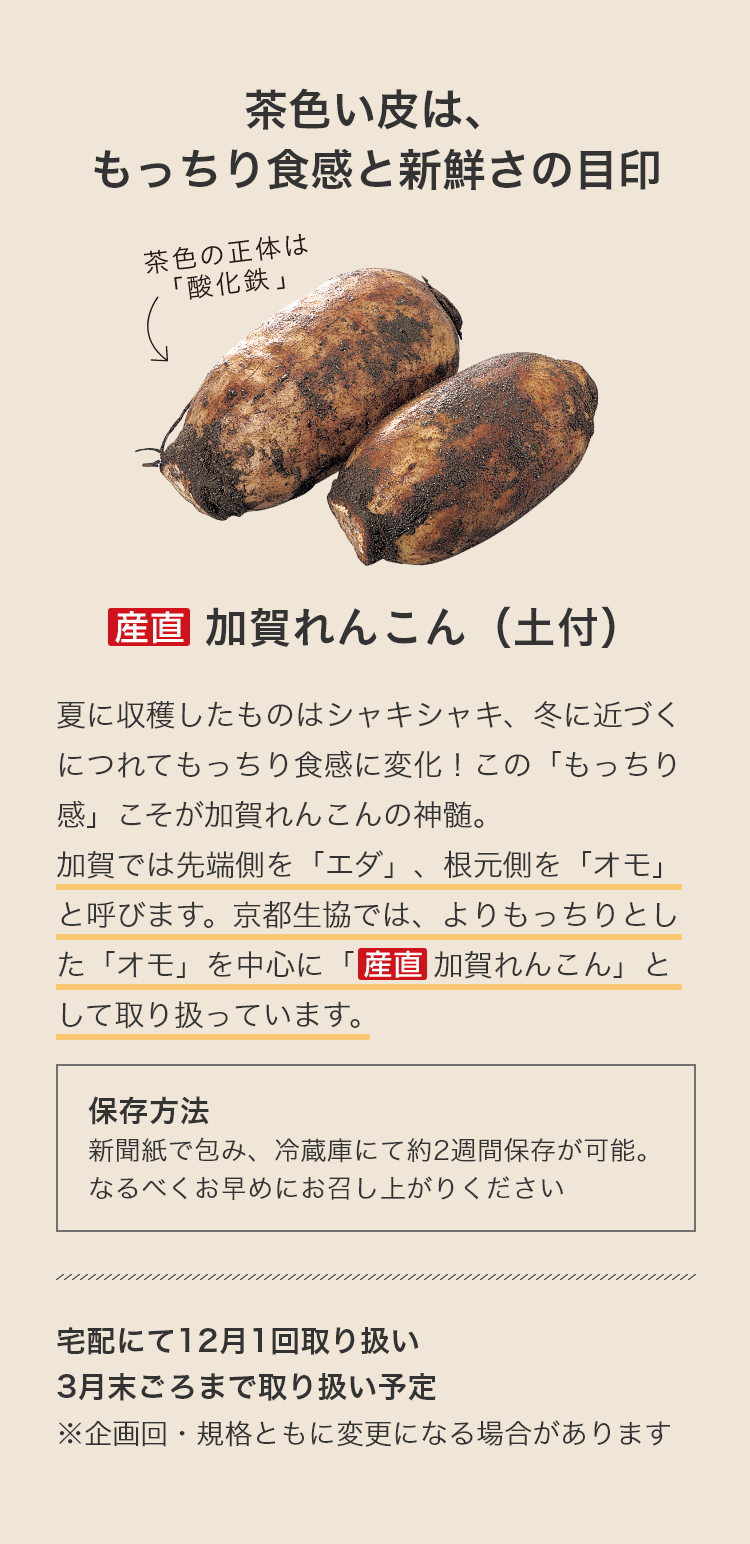

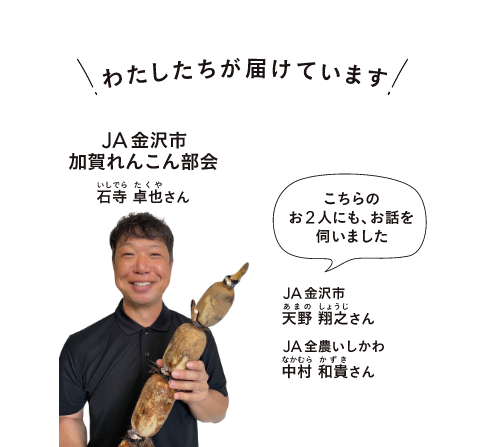

加賀れんこんの肉質はきめ細かく、可食部は雪のように真っ白です。一方、皮は茶色く、その見た目だけでも一般的なれんこんとの違いがはっきりとわかります。通称「サビ」と呼ばれる皮の茶色は、鉄分を多く含む土壌で育つ過程で生まれる酸化鉄の色で、新鮮さの証拠です。「過去には、小売店に卸すために皮をわざと白くしようとする動きがありました。今はこのサビこそがおいしさの証として、胸を張ってそのまま出荷しています」と、JA金沢市の天野さん。

金沢の地質がれんこん栽培にぴったりとはいえ、より良いれんこんをつくるにはさらに長い年月をかけた「土づくり」が必要。「日本一おいしさにこだわる部会になろう」を合言葉とする、加賀れんこん部会のメンバーで就農10年目の石寺さんは「もっとおいしいれんこんをつくりたくて試行錯誤していますが、まだまだ勉強中。畑の土を育てるにはあと20年は必要かな」と、誠実にれんこんづくりに向き合い続けています。

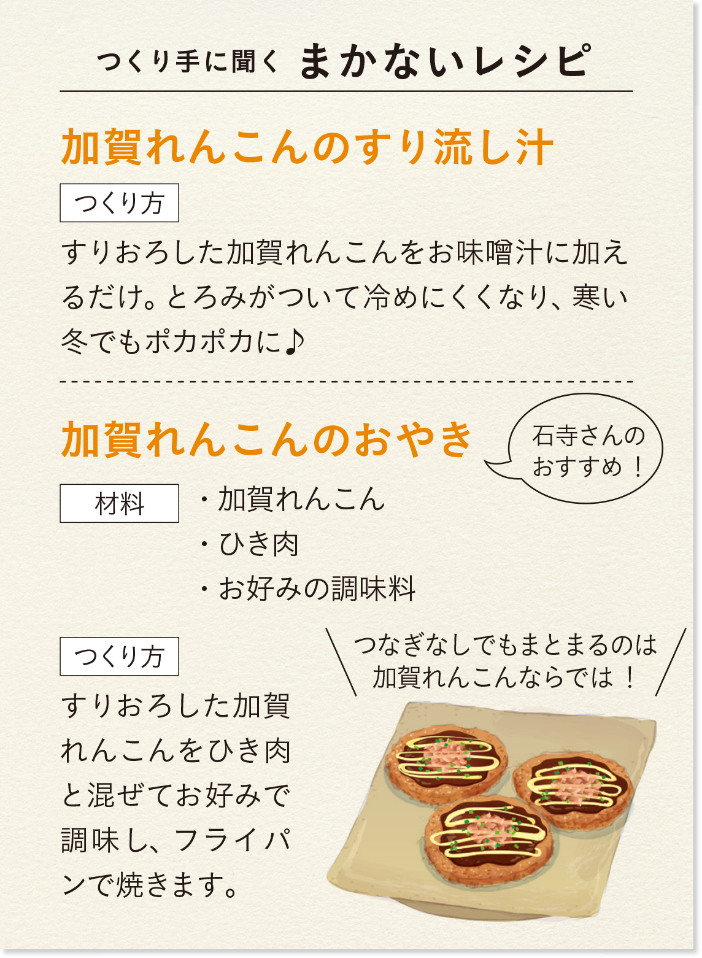

収穫にも倍の手間がかかるのが加賀れんこん。他の産地では収穫前に茎や葉を刈り取ることが多いのですが、加賀れんこん部会ではあえて葉を残すことで光合成を促し、可食部である根にでんぷんをしっかりと蓄積させます。そのまま重粘土質の土にぎゅっと圧力をかけ続けることで、特有の粘りが生まれるのですが、その分収穫作業は重労働に。腰まで泥に入りながら葉をかき分け、一本一本、手探りで掘り進めます。ポンプの水圧で泥から掘り出す作業は、まるで宝探し。

「れんこんが土の中でどんなふうに育っているかは掘ってみないと分からない。手探りで見つけたれんこんを掘り上げる瞬間がいつも楽しみなんです」という石寺さんの言葉には、苦労と同時に農業の喜びがにじみます。

加賀れんこん部会では、地域貢献の一環として食育への取り組みなども活発です。伝統野菜の次世代への継承やれんこんのおいしさを伝えるため、子ども向けの学習会や食育クッキングを開催し、地域の食文化や農業への理解を深めています。

小ぶりでも中身がぎゅっと詰まり、ずっしりと食べ応えのある加賀れんこん。「土の中で熟成され“ひねた”このおいしさは、言葉では表しきれません。ぜひ実際に食べてみてください」と天野さん。今年も自慢の旬の味わいをお届けします。

森のように生い茂るれんこんの葉を掻き分け、ポンプの水圧を使ってれんこんを一つひとつ掘り当てます

加賀れんこん 250g

加賀れんこん 250g- むきえび 50g

- A= 生姜のすりおろし 1/2片分、片栗粉 大さじ1、塩 少々

- B= だし汁 3/4カップ、酒 小さじ1、しょうゆ 小さじ1/2、塩 少々

- C= 片栗粉 小さじ1、水 大さじ1

- 枝豆のむき実 適量

えびれんこん蒸し

調理時間:約15分

全量:カロリー133kcal 塩分1.9g

(2人分)

(2人分)

- 1. れんこんはすりおろす。むきえびは飾り用に2尾残して粗く刻む。

- 2. ボウルにれんこん、刻んだむきえび、Aを入れてよく混ぜ合わせる。2等分にして丸く形を整え、飾り用のむきえび、枝豆をのせる。

- 3. 耐熱皿に2をのせ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ(600W)で約2分加熱する。

- 4. 鍋にBを入れて煮立て、混ぜ合わせたCでとろみをつける。

- 5. 器に3を盛り、4をかける。